リハビリテーション科

入院されてくる患者さんは様々な障害を持ち、多くの不安を抱えています。そんな患者さんの不安を少しでも軽減させ、また患者さん一人ひとりの人生に寄り添い、障害を持っていても、住み慣れた生活の場に笑顔で戻れるよう努めます。

■ 基本方針

・患者さんとの信頼関係を築き、ニーズや不安を優先して取り組みます

・患者さんの状態を適正に評価し、一人ひとりに合わせたリハビリテーションを提供します

・専門的な知識と技術を活用することで、患者さんの機能回復を促進し、自立支援、生活の質(QOL)の向上を最大限図ります

・治療の効果や予後を予測し、患者さんや家族に適切な情報を提供します

・常に専門職として向上心を持ち、知識・技術の研鑽に努めます

■ リハビリ内容の紹介

理学療法

歩行リハ

積極的に立位・歩行訓練を実施し、歩行再建を図っていきます。歩行能力の向上だけでなく、歩行能力が向上することによって生活がどう良くなるのか、どんな工夫を施すべきかなど、さまざまな面からトータル的に歩行を捉え、アプローチしていくことが重要と考えます。

装具療法

脳卒中片麻痺患者における歩行訓練において下肢装具は失われた機能を補助し、歩行訓練を円滑に進める役割を持っています。当院では様々な装具を用意し、早期より装具療法を取り入れ、歩行再獲得を目指します。

歩行支援ロボット

整形外科疾患、中枢神経疾患の歩行障害のある歩行可能な患者様に、正常歩行パターンを学習してもらい歩容の改善を図ることを目的として、Honda歩行アシストを用いています。

電気刺激療法

下肢の麻痺のある患者様に歩行時電気刺激を入れ、歩行に必要な筋収縮を促通し歩行能力の改善を図ります。

作業療法

様々な作業を通して、手指の動きや精神面、高次脳機能(言語・思考・記憶・行為・学習・注意などの知的な機能)にアプローチすることで、日常生活動作(入浴、トイレ、食事等)の自立を支援します。

電気刺激療法

身の回りの事をするには、手を使うことはかかせません。脳の障害によって生じた手の麻痺を改善するために電気刺激装置を用い、筋肉の動きを促します。

ポータブルスプリングバランサー

上肢に麻痺がある方に、バランサーを取り付けることにより、スプリングの張力により上肢の重さを軽減し、わずかな力でも自由に自分の意思で上肢を動かすことができ、食事動作等の自立度の支援をします。

退院後の生活を見据えた動作の訓練

在宅復帰の支援のため、食事やトイレ、入浴動作をはじめとした日常生活活動の自立度を高めていけるように、また帰られる在宅の生活環境を想定したリハビリを提供します。

言語聴覚療法

脳卒中や頭部外傷などの脳の病気や加齢などにより、言葉によるコミュニケーションや飲み込みがむずかしくなった患者様に対し、言語聴覚士が評価や個々の症状に合わせた訓練を行っております。

失語症(話を聞いても理解できない・言葉を思い出せない)や構音障害(口や舌の麻痺で上手く話せなくなる)に対して意思疎通を行う上で必要な機能、能力の改善を含め、円滑なコミュニケーションをとれる方法を模索し、リハビリを提供しています。また退院後の生活を見据えた指導・助言を通して、患者様やご家族を専門的に支援いたします。

嚥下リハ

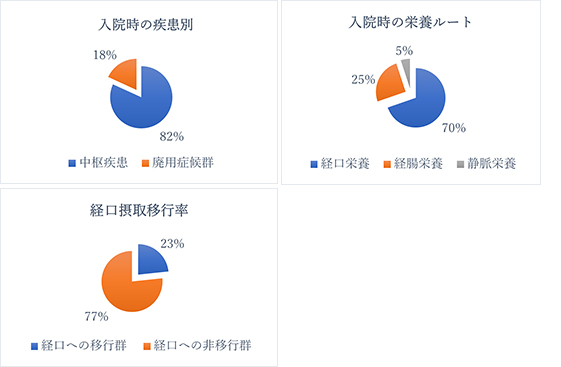

脳の病気や加齢、寝たきりになることで飲み込みが難しくなる摂食嚥下障害のリハビリテーションにも積極的に取り組んでいます。患者様、ご家族の「口からご飯を食べる」というご希望に沿えるよう、検査・評価や口腔ケア、摂食嚥下訓練を行っています。経管栄養をやって入院されてくる患者様にも口から食べられるよう最後まで諦めずに、少しでも「食べる楽しみ」に繋がるよう、医師、看護師、言語聴覚士、管理栄養士、関連施設の摂食嚥下認定看護師と密に連携を図りながら、リハビリを提供しております。

【2022年度 経口摂取状況】

高次脳機能障害リハ

高次脳機能障害とは、脳の病気やけがによって起こる、記憶や注意・集中力の低下、行動の障害、性格変化(怒っりぽくなる・泣く回数が多くなる等)などの総称です。身体に麻痺がでないことも少なくないため、一見元気に見えますが、実施に社会生活するときにいろいろ困った問題が生じる場合があります。当院では作業療法士と言語聴覚士が、高次脳機能障害が入院中の日常生活だけではなく、退院後の社会生活に及ぼす影響を軽減し、生活の質(QOL)向上に繋げるリハビリを提供しています。また、高次脳機能障害支援の一環として、自動車運転再開に関する支援も行っております。社会復帰を目標にリハビリに取り組み、その中で自動車運転再開を希望される方もいらっしゃいます。院内での評価・訓練に加えて、近隣の自動車学校様と連携し、また患者様の「もう一度運転したい」というご希望に寄り添いながら、自動車運転再開に向けて取り組んでおります。

■ 卒後教育

新人1人に対して指導者を2人以上とし、リハビリ・通常業務の手厚い指導を行っている。

| 1~2年 | 社会人・組織人としての自覚を養う。基本的に必要な知識と技術を習得する。指導の下で通常業務・リハビリ関係を実施できる。同僚のサポートができる。他職種とのコミュニケーションが円滑にできる。 |

|---|---|

| 2~3年 | 指導の下でリハビリ関係を実施できる。新人のプリセプターができる。チーム医療を実践できる。 |

| 4~5年 | 個別的なリハビリが実践できる。配属部署の実践向上、目標達成のため、役職者をサポートできる。他職種とのコミュニケーションを通じて配属部署の遠隔な運営に貢献できる。個々の療法士を指導、育成することができる。 |

| 5~10年 | リハビリ科目標、方針を支持し、円滑な運営を展開できる。経済的観点を持ち実績向上、目的を達成できる。所属する療法士全体を指導、育成できる。 |